Le dernier rapport de l’Agence européenne pour l’environnement dresse un diagnostic complet et rigoureux de l’état écologique du continent, salué pour sa qualité scientifique et son absence de complaisance. Mais en plaçant la compétitivité au cœur de son argumentaire et en misant sur l’innovation technologique et la finance verte comme leviers principaux, il révèle une vision trop conforme aux logiques économiques dominantes. Derrière la lucidité du constat, l’ambition de transformation demeure limitée.

Le rapport Europe’s environment and climate: knowledge for resilience, prosperity and sustainability de l’Agence européenne pour l’environnement est sorti le 29 septembre dernier. Cet organisme relativement peu connu de l’Union européenne a été en créé en 1990. Il a officiellement pour mission de « fournir des informations fiables et indépendantes sur l’environnement afin de soutenir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques environnementales européennes ». Un des principaux messages de ce rapport est que la dégradation de l’environnement constitue une menace directe pour la compétitivité de l’Europe. Si nous ne pouvons que nous réjouir de la publication à intervalle régulier de rapports de cette qualité, certaines solutions mises en avant peuvent néanmoins laisser le lecteur attentif dubitatif.

Un bilan exhaustif de l’état de l’environnement en Europe

Si l’Europe enregistre depuis quelques années un recul certain dans son ambition environnementale, nous sommes encore loin de la situation états-unienne. En portant notre regard outre-Atlantique, force est de constater la multiplication des reculs environnementaux depuis l’élection du Président Trump. La nouvelle administration de Washington a, par exemple, réduit de près d’un tiers le personnel de l’EPA (Environmental Protection Agency) et a divisé son budget par deux. Nous pouvons même évoquer des mesures plus radicales encore, notamment l’interdiction faite aux scientifiques d’utiliser certains mots comme « changement climatique » ou bien « émission de gaz à effet de serre », sous peine de voir leurs financements fédéraux suspendus. Une situation qui n’est pas loin de rappeler les manipulations du langage en régime totalitaire étudiées par Victor Klemperer.

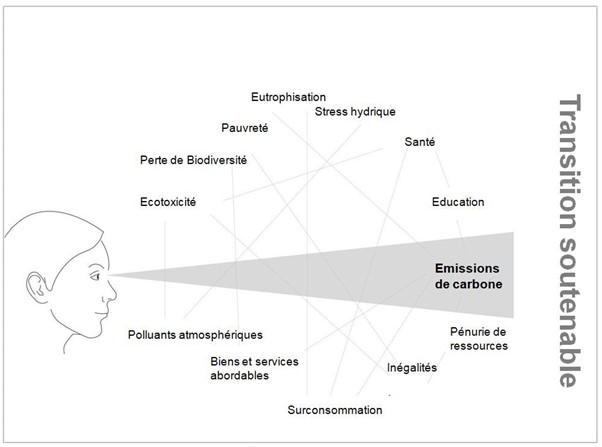

Nous pouvons donc nous réjouir de la sortie de ce rapport, d’autant que celui-ci a de nombreux mérites. Le premier tient à son exhaustivité : le document effectue une recension presque exhaustive de l’état de l’environnement en Europe, ainsi que des politiques publiques mises en place au sein de l’Union. Si le rapport fait la part belle au climat, il ne s’y limite pas. La biodiversité y est traitée quasiment à égalité, signe que les causes et surtout les conséquences de son effondrement ont désormais atteint le même degré de préoccupation, légitime, que celles du dérèglement climatique. Mais ça n’est pas tout. On y trouve également des développements sur la quasi-totalité des types de dégradation de l’environnement : pollutions chimiques de l’air, dégradation de la ressource en eau, impact matière de notre consommation ou bien encore pollution sonore. En 2015, le haut fonctionnaire Guillaume Sainteny publiait l’ouvrage Le climat qui cache la forêt et quelques années plus tard, le chercheur Jan Konietzko popularisait le concept de « vision tunnel du carbone[1] ». Ils formulaient tous deux des critiques à l’égard des politiques publiques qui ne prenaient en compte que les émissions de gaz à effet de serre et ignoraient largement le reste des dégradations environnementales. Ces critiques semblent aujourd’hui dépassées, au moins à l’aune de ce rapport.

Figure 1 – La neutralité carbone : seul objectif ?

Source : Jan Konietzko

Nous pouvons également souligner que le rapport n’est pas particulièrement complaisant à l’égard des efforts faits au sein de l’Union, signe d’une forme d’impartialité louable. On peut ainsi y lire qu’en matière d’adaptation, si les pays membres sont bien dotés de textes législatifs et de feuilles de route diverses, leur application concrète fait souvent défaut. On y lit également que la stratégie européenne pour la biodiversité, qui devait permettre d’enrayer le déclin de la faune et de la flore sur le continent en 2020, a été un échec. Le système agricole est, lui aussi, longuement pointé du doigt, pour ses responsabilités en matière de dégradation générale de l’environnement (qualité des sols, pollution des nappes phréatiques, diminution de la biodiversité…).

Des solutions qui mériteraient d’être affinées

Si nous pouvons donc nous réjouir que l’Union européenne soit dotée d’institutions comme l’Agence Européenne de l’environnement, qui permet de dresser un panorama clair, scientifiquement étayé et sans concessions vis-à-vis de l’état général de l’environnement, certains éléments méritent néanmoins une lecture critique.

Nous pouvons dans un premier temps nous étonner de la ligne argumentative générale. Si le rapport, qui compte plus de 300 pages, est loin d’être uniforme[1], le résumé introductif met avant tout en avant l’impact de la dégradation de l’environnement sur la compétitivité européenne. Ce constat est juste, mais il mériterait d’être replacé dans le contexte plus large des autres conséquences — surmortalité liée aux canicules, dégradation des conditions de vie par la pollution chimique — que le rapport expose pourtant avec précision, mais qui restent marginalisées dans ces quelques pages destinées aux décideurs. Doit-on y voir le signe que la compétitivité reste la principale boussole pour les politiques publiques à l’échelle européenne, un phénomène que le politiste Benjamin Brice documente dans son récent essai ? Ou bien cela relève-t-il d’une stratégie de la part des auteurs pour obtenir l’oreille des décideurs, sourds aux autres sonnettes d’alarme ?

Un autre aspect susceptible de faire l’objet d’une analyse critique concerne les « progrès réalisés dans des domaines clés de la transition », que le rapport présente comme des motifs d’espoir. Parmi ces thématiques, deux méritent une attention particulière : d’une part, l’innovation ; d’autre part, les progrès réalisés dans le domaine de la finance verte.

On peut d’emblée noter que le rapport de l’EEA n’est pas béatement techno-solutionniste. Il rappelle de nombreuses fois l’ampleur des transformations de la structure productive nécessaire afin d’arrêter la dégradation de l’environnement, ce qui sous-entend que la technologie ne saurait à elle seule suffire. Il fait néanmoins la part belle à l’innovation comme moyen d’obtenir le double dividende de la lutte contre le changement climatique et d’une compétitivité renouvelée du continent européen. Or, si l’innovation peut bien faire partie des solutions, il ne faut pas oublier que cette stratégie a aussi ses limites. Comme le rappelle Franck Aggeri dans Innover, mais pour quoi faire ?, pour beaucoup, l’innovation dans les pays les plus développés se concentre désormais sur des améliorations marginales destinées à entretenir le désir de consommation.

Nous pourrions rétorquer que, dans le rapport, le terme « innovation » est utilisé de façon très générale, ou que les low tech, qui permettent par exemple d’augmenter la réparabilité des objets, nécessitent, elles aussi, des innovations. Mais pour le lecteur attentif, il transparaît bien que, par innovation, les auteurs ont en tête les innovations high-techs de la frontière technologique. Comment, autrement, interpréter l’insistance particulière qui est faite sur « l’informatique, comme moyen de produire de façon plus propre » ? Comment, également, interpréter la focale mise sur les compétences en sciences dures, ingénierie et mathématiques plutôt que sur d’autres ? Pour la préservation de l’environnement, les compétences en agrologie pour réduire notre dépendance aux engrais fossiles ou en aménagement du territoire, pour réduire notre dépendance à la voiture sont pourtant sans doute tout aussi importantes.

Dans la même veine, on notera que le terme de transition est toujours doublement qualifié dans le rapport. Celle-ci est ainsi toujours « écologique et numérique », tandis qu’on trouve à de nombreuses reprises un fort accent mis sur l’intelligence artificielle. Or, son développement exponentiel pourrait engendrer une telle augmentation de la demande en électricité qu’il est probable qu’elle ralentisse sa décarbonation. De même, les déchets électroniques associés à son déploiement à grande échelle pourraient à termes se révéler être un problème environnemental de grande ampleur (Wang et al., 2024). Dès lors, on peut légitimement interroger le fait que la transition soit à la fois numérique et écologique. Au moins, lorsque ces deux dimensions sont mises sur un pied d’égalité quasiment naturel comme cela est fait dans le rapport. Dernier point enfin, les technologies de Carbone Capture and Storage (CCS) sont également substantiellement promues dans le rapport comme solution à envisager, et ce alors même que d’autre agences, comme l’Ademe, ont pu rendre des avis autrement plus mitigés sur le sujet.

Un des autres axes du rapport est celui de la finance verte, présentée comme moteur de la transition. Là encore, des doutes quant à la pertinence de l’argument peuvent être soulevés, tant certains travaux ont mis en question sa capacité transformatrice. Plusieurs membres de notre conseil scientifique ont d’ailleurs publié des ouvrages traitant de la question. Alain Grandjean et Julien Lefournier ont ainsi expliqué pourquoi, malgré l’existence de labels (qui par ailleurs se multiplient), l’obligation fiduciaire des acteurs de la finance les pousse à ne considérer le caractère vertueux de leurs investissements qu’après le couple rendement-risque. Ce dernier reste le critère roi dans l’allocation des fonds des épargnants.

En outre, comme le souligne Ève Chiapello dans un des chapitres de l’ouvrage collectif Faire l’économie de l’environnement, le caractère volontaire de l’établissement de ces critères questionne leur sérieux. De plus, elle ajoute qu’en l’état, ce que revêt le terme très général de « finance verte » fait quasiment exclusivement référence au financement des « activités vertes ». Ce faisant, elle néglige donc ce qui se passe du côté des activités brunes. Or, résoudre la question du changement climatique est tout autant, sinon plus, un problème d’extinction des activités brunes. Et ce d’autant que les activités qualifiées de vertes souffrent le plus souvent du biais carbonocentré que nous décrivions plus haut. Le risque étant, autrement, que les activités vertes ne fassent que se rajouter aux activités brunes, qui plus est dans une relation symbiotique avec les activités émettrices comme elle a pu être décrite par Jean-Baptiste Fressoz. On notera d’ailleurs que le risque d’addition est dès aujourd’hui très palpable : si 2024 a ainsi été une année record pour la production d’électricité d’origine renouvelable, cette même année a aussi marqué le record de la production à base de charbon.

Conclusion

Considérant le recul général de la prise en compte de l’environnement par les dirigeants politiques, l’existence de l’Agence européenne pour l’environnement et le travail qu’elle fournit sont les bienvenus. En particulier, les constats dressés sont d’une qualité scientifique indiscutable.

Néanmoins, quand il s’agit de projection dans le futur, le rapport reste extrêmement conventionnel et épouse un discours qui voudrait que tous les objectifs (de décarbonation, de compétitivité, de révolution numérique, etc.) soient simultanément atteignables, voire complémentaires. Or, le respect des limites planétaires impose des renoncements, une évidence que l’Agence européenne de l’environnement devrait assumer au risque d’être la cible des mêmes critiques que celles qui ont pu être adressées au groupe III du GIEC qui étudie les moyens d’atténuer le changement climatique.

Illustration : Eilert Adelsteen Normann, Sunset in the Fjord, vers 1870-1918, huile sur toile, 80 × 100 cm.

A lire aussi :

- Puits de carbone : l’arbre qui cache la forêt ?

- Dialogue avec Arnaud Orain – Essai sur le capitalisme de la finitude

Notes :

[1] Terme utilisé pour critiquer les approches de la lutte contre le dérèglement climatique exclusivement orientées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

[2] Au sein de beaucoup d’agences de grande envergure comme celle-ci, il n’est pas rare de trouver des argumentaires parfois contradictoires. L’Agence internationale de l’énergie peut ainsi appeler parfois à la décarbonation de l’économie dans certaines de ses publications et à l’urgence d’augmenter les investissements dans le pétrole dans d’autres. Ici, de telles tensions peuvent être saisies à l’intérieur même du rapport, où les derniers paragraphes de chaque section viennent souvent contrebalancer ce qui est écrit au-dessus.