Comment évaluer les projets industriels ? Cette note fait l’évaluation du projet ProLogium à Dunkerque à l’aide de la grille BEST-Invest et illustre comment un cadre structuré peut aider à guider les décisions publiques en matière de politique industrielle. Il est impossible de prévoir avec certitude la viabilité du projet ni de le résumer à un indicateur unique mais la grille BEST-Invest permet d’embrasser plusieurs dimensions – économiques, territoriales, climatiques et de souveraineté – sans exiger qu’un projet réponde parfaitement à chacune. Cette plasticité est importante dans un contexte où les politiques industrielles sont souvent jugés à l’aune d’un critère unique, y compris dans l’arène médiatique. Dans le cas de ProLogium, notre analyse suggère une contribution positive sur la plupart de ces axes, avec tout de même des incertitudes liées à l’immaturité de la technologie utilisée. Elle offre ainsi une base argumentée pour éclairer la décision publique dans le cas de ProLogium.

Comment juger de l’opportunité des investissements de l’État dans sa politique industrielle ? Les fonds publics étant limités, et les possibilités d’échecs nombreuses, du fait du manque d’information, ou de moyens, du régulateur, une gouvernance efficace est cruciale pour permettre à l’État d’être un entrepreneur comme un autre. Elle l’est d’autant plus que le risque sans cela est celui d’un cadre règlementaire trop pesant et/ou du déplacement de facto de la politique industrielle vers des instances dont le contrôle démocratique est plus faible, comme les banques publiques d’investissement.

Dans cette note, nous appliquons un cadre d’évaluation, les BEST-Invest Guidelines, au projet d’investissement de ProLogium près de Dunkerque. Les BEST-Invest Guidelines ont été élaborées par le think tank allemand Dezernat Zukunft pour évaluer les investissements de l’État dans le cadre de la politique industrielle. Conçues pour être souples et largement applicables à divers projets d’investissements publics, elles permettent aux administrations publiques d’évaluer rapidement la viabilité des projets en s’appuyant sur des critères précis. Une politique industrielle pertinente aujourd’hui repose en effet sur quatre objectifs : favoriser la prospérité économique globale, encourager le développement régional, lutter contre le changement climatique et renforcer la souveraineté européenne. BEST-Invest propose un cadre d’évaluation pour estimer dans quelle mesure un projet spécifique contribue à ces priorités, sans pour autant signifier que tout projet industriel doit cocher toutes les cases pour être justifié. Il a aussi pour ambition d’être facilement applicable à une multitude de situations.

La gigafactorie ProLogium à Dunkerque est justement l’un des plus grands projets de politique industrielle en France dans la décennie actuelle. Avec un investissement total estimé à 5,2 milliards d’euros, elle promet de créer 3 000 emplois sur site (Élysée, 2023). Pour soutenir ce projet, l’État français contribuera à hauteur d’environ 30 % de cette somme, notamment via une subvention de 1,4 milliard d’euros destinée à la recherche et au développement d’une nouvelle génération de batteries.

BEST-Invest a déjà été utilisée pour évaluer le projet d’investissement d’Intel à Magdeburg, Dezernat Zukunft (2024), et cette note donne donc une deuxième démonstration de son utilité pour l’analyse des investissements publics. Nous y montrons que le projet ProLogium, malgré certains risques liés à la nouveauté de la technologie promue, semble contribuer à la plupart des priorités mises en valeur dans les BEST-Invest Guidelines. Dans la suite de cette note, nous détaillons les différentes dimensions étudiées dans les BEST-Invest Guidelines dans le cadre du projet ProLogium et terminons en en faisant la synthèse.

1. Favoriser la prospérité économique globale

a. Effets d’apprentissage : est-ce que l’investissement de l’État permet de surmonter certaines barrières à l’entrée ?

Lorsqu’une entreprise augmente son volume de production, elle peut réduire progressivement ses coûts en optimisant son processus de production. L’existence de ces effets d’apprentissage signifie que les subventions publiques peuvent aider les nouveaux entrants, initialement non compétitifs, à le devenir une fois la production à grande échelle permise. La fabrication de batteries est un processus de production intensif en capital, avec un marché mondial relativement concentré : trois entreprises asiatiques – CATL, LG Energy Solutions et Panasonic – détiennent environ deux tiers des parts de marché (DGE, 2024). Cette concentration rend probable la présence de barrières élevées à l’entrée sur ce marché qui compliquent la tâche des nouveaux entrants. Celles-ci peuvent avoir plusieurs origines : des coûts fixes à l’installation importants, des technologies et processus de production complexes nécessitant un savoir-faire accumulé important et enfin la nécessité de la maitrise d’une chaîne d’approvisionnement multidimensionnelle pour être compétitif. Ces barrières pourraient être surmontées si les effets d’apprentissage sont importants.

Étant donné que les batteries à électrolyte solide (BES), prévues pour être produites à l’usine de Dunkerque, sont une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves, il est difficile d’estimer l’ampleur de ces effets d’apprentissage[1]. Mais bien qu’aucune étude n’évalue la production de BES de ce point de vue, certains travaux ont été réalisés sur les batteries lithium-ion conventionnelles. La littérature indique que le coût par cellule de batterie diminue en moyenne de 20 % à 27 % lorsque le volume de production double (Ziegler & Trancik, 2021[2], Dahmen et al., 2024[3]). Ce taux d’apprentissage est relativement élevé et peut justifier une intervention publique pour aider un nouvel entrant à surmonter les barrières à l’entrée et à devenir compétitif plus rapidement.

Par ailleurs, étant donné que les BES sont encore au stade de développement, les effets d’apprentissages sont probablement encore plus importants. Cela dit, ProLogium n’a aucune expérience dans la production de batteries à grande échelle, alors que des acteurs industriels expérimentés prévoient également de se lancer dans la production de BES. Samsung, par exemple, a annoncé le lancement d’une production à grande échelle en 2027 (AIE, 2024). Par conséquent, nous estimons que les effets d’apprentissage dans le cadre du projet pourraient être légèrement en dessous de la moyenne dans la production de batteries.

b. Effets d’agglomération : s’agit-il d’un investissement isolé ?

Les effets d’agglomération jouent un rôle clé dans le développement économique, car ils favorisent des synergies entre entreprises et acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur. En rassemblant plusieurs producteurs et fournisseurs dans une même région, ces effets peuvent permettre de réduire les coûts logistiques, d’améliorer la coordination et de stimuler l’innovation, rendant la réussite du projet plus probable. L’usine de ProLogium est une des quatre gigafactories de fabrication de batteries en France. Toutes ces usines sont situées dans les Hauts-de-France. Automotive Cells Company (ACC) va produire les batteries lithium-ion à Billy-Berclau-Douvrin, dans le Pas-de-Calais, Envision AESC à Douai et Verkor à Dunkerque. Ensemble, ces projets ont pour objectif une capacité de production d’environ 115 GWh en 2030, ce qui permettrait d’équiper 2 millions de véhicules électriques par an (DGE, 2024). L’investissement total s’élève à plus que 11 Md€, dont 3 Md€ d’aide de l’État français.

Dans la « vallée de la batterie », ProLogium pourra ainsi profiter de plusieurs vecteurs de synergies dans la région. Ceux-ci sont particulièrement importants pour l’approvisionnement en matériaux, du fait de la présence d’infrastructures déjà bien développées dans la région, et équipements, la maintenance des usines, comme le nettoyage spécialisé, ainsi que le recyclage des batteries usagées, plusieurs usines devant être construites dans les Hauts-de-France. Ensuite, l’accès à une électricité stable, peu coûteuse et verte, grâce à la centrale nucléaire de Gravelines et aux (futurs) parcs éoliens offshore. L’agglomération des fabricants de batteries peut aussi augmenter l’efficacité des programmes publics de formation sur le territoire. En aval, ces effets sont toutefois atténués pour ProLogium parce que l’entreprise est la seule du quatuor à produire des BES, qui ont une chaîne d’approvisionnement légèrement différente par rapport aux batteries lithium-ion classiques (voir le rapport du CEPII (2024) pour plus de détails).

Dans le secteur des batteries pour les véhicules électriques, les effets d’agglomération sont particulièrement prononcés en amont, car la logistique de l’assemblage et du transport des composants des batteries est complexe. Meyer et al. (2024[4]) montrent que la distance médiane entre la production des batteries et l’assemblage des véhicules électriques était de 215 km en 2022. Les Hauts-de-France comptent sept sites de production automobile, dont ceux de Toyota et Renault. De plus, dans un rayon de 600 km, se trouvent des usines en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Belgique, représentant 50 % de la production européenne (Nord France Invest, 2025). Cependant, pour intégrer des BES dans leurs véhicules, les constructeurs doivent adapter leur flotte. C’est toujours le cas pour les batteries, mais ce pourrait être plus significatif pour une technologie plus jeune. Des partenariats avec des entreprises en aval de la chaîne de valeur sont donc particulièrement importants pour ProLogium afin de s’assurer que les voitures sont compatibles avec ce nouveau type de batterie.

c. Innovation : quelles externalités sur la production de connaissance dans le secteur ?

Grâce à un soutien ciblé à l’innovation, l’État peut orienter le progrès technologique dans une direction spécifique et socialement souhaitable (Mazzucato, 2013 [5]). Cependant, des inefficacités peuvent apparaître lorsque l’argent public finance des projets qui auraient de toute façon été pris en charge par le secteur privé.

Les dépenses en recherche et développement (R&D) sont un indicateur fréquemment utilisé pour évaluer et comparer la capacité d’innovation d’un projet. ProLogium s’est engagé à investir 2,2 Md€ sur un total de 5,2 Md€ dans des activités de R&D sur une période d’environ six ans, entre 2023 et 2029 (Commission européenne, 2023). Cela signifie que les dépenses annuelles en R&D du projet s’élèvent à environ 360 M€.

Par ailleurs, il est important de noter que la subvention de 1,5 milliard d’euros ne s’applique qu’à la partie R&D du projet, couvrant environ 70 % du coût de celle-ci. L’aide de l’État dans le cas de ProLogium ne semble pas dissuader d’autres investissements privés. En effet, il a été évalué que sa valeur actuelle nette [6] était négative et se situait entre -800 et -900 millions d’euros en l’absence de subventions (Commission européenne, 2023). Cela semble indiquer une absence d’effet d’aubaine.

De plus, ProLogium s’est engagé à diffuser les résultats de ses recherches, ce qui pourrait renforcer l‘innovation dans le secteur des batteries au-delà des investissements directs en R&D, en permettant à d’autres entreprises de bénéficier des avancées technologiques réalisées dans le cadre du projet. Cela est notable, car les investissements initiaux élevés en R&D et le potentiel de percées technologiques offrant un avantage concurrentiel significatif limitent généralement le partage des connaissances dans l’industrie des batteries.

d. Rendements publics et privés : est-ce que le financement par l’État était nécessaire ?

Est-ce que le projet d’investissement de ProLogium nécessite une intervention publique ou bien peut-il être financé par le marché ? Pour juger de cela, nous pouvons comparer le coût du capital du projet ProLogium avec et sans l’aide d’État. Cela permet d’évaluer l’ampleur de la réduction du taux de rentabilité nécessaire en raison de l’intervention publique. Pour les 1,4 Md€ financés par l’État français, nous supposons un coût du capital de 3,0 %, correspondant au taux d’intérêt moyen des obligations d’État françaises à 10 ans en 2024 (Banque de France, 2025). Pour la part d’investissement privé, nous supposons un coût du capital de 10%, en nous basant sur les chiffres rapportés par les autorités françaises à la Commission européenne et des estimations des coûts de fonds propres spécifiques au secteur (Commission européenne, 2023 ; Damodaran, 2025).

En intégrant le financement public, nous estimons que le coût annuel du capital est réduit de 105 millions d’euros par rapport à un scénario de financement purement privé. Cela signifie que le taux de rentabilité requis pour le projet pourrait être réduit de 2,8 points de pourcentage avant que l’avantage du coût du capital public ne soit totalement compensé. Par exemple, si le taux de rentabilité attendu en financement privé pur était de 20 %, le rendement avec le soutien public pourrait chuter à 17,2 %, soit une baisse de 14 %, avant que le projet ne soit moins favorable qu’un financement entièrement privé.

D’un point de vue commercial, ProLogium est principalement concernée par les rendements générés par la part d’investissement privé du projet. Étant donné que l’entreprise n’est pas directement responsable des coûts du capital de l’État, elle peut ignorer le taux de 3,0 % associé au financement public lorsqu’elle évalue la rentabilité de son investissement. Son coût moyen pondéré du capital (WACC) passe de 10 % à 7,1 %. Par conséquent, le taux de rentabilité requis pour le projet peut être réduit de 4,1 points de pourcentage [7] par rapport à un scénario de financement purement privé. Cette réduction des coûts du capital rend le projet R&D de ProLogium financièrement viable. Par ailleurs, l’octroi de la subvention dépend du besoin de financement anticipé par ProLogium. Si les bénéfices du projet dépassent les prévisions, l’État pourra récupérer une partie de l’aide qu’il a accordée grâce à un dispositif de partage des bénéfices (Commission européenne, 2023).

2. Encourager le développement régional

a. Effet d’entraînement : quelle création d’activité dans la région ?

Les effets d’entraînement de la chaîne d’approvisionnement constituent un aspect clé de l’analyse économique de ProLogium. Ces effets font référence à la manière dont d’autres entreprises situées en amont de la chaîne d’approvisionnement bénéficient de l’investissement. Un investissement ne se limite pas à l’augmentation de la production de l’usine concernée, mais entraîne également une hausse de la demande pour les biens intermédiaires en amont. Ces biens intermédiaires doivent à leur tour être produits, ce qui accroît la demande pour leurs propres intrants. Ce processus génère des effets d’entraînement qui se propagent dans l’ensemble de l’économie. Cela entraîne une augmentation du produit intérieur brut, la création de nouveaux emplois et une hausse des recettes fiscales. Les effets d’entraînement de la chaîne d’approvisionnement sont donc un facteur essentiel dans l’analyse de la rentabilité d’un tel investissement.

Pour analyser ces effets, nous avons utilisé le modèle entrées-sorties Avionic, qui divise l’économie en 88 secteurs et cartographie leurs interdépendances. Ce modèle est utilisé régulièrement par le département des comptes nationaux de l’Insee[8].

Afin d’évaluer l’impact de l’investissement de ProLogium, nous avons augmenté la demande finale du secteur « fabrication d’équipements électriques », qui inclut les batteries utilisées par les voitures électriques (Insee, 2008). Nous avons considéré que le choc d’investissement ne se limitait pas à la part financée par l’État (soit 1,4 Md€), mais à l’ensemble du projet, soit 5,2 Md€[9]. En conséquence, nous estimons que le chiffre d’affaires des autres secteurs a augmenté de 20 % de la hausse observée dans ce secteur « fabrication d’équipements électriques », soit 1,1 Md€. Cela peut être considéré comme une limite inférieure des effets d’entraînement de l’investissement de ProLogium, car le modèle entrées-sorties ne prend pas en compte les effets intrasectoriels.

En outre, les effets ont été calculés sous l’hypothèse d’un « usage final » constant. Cela signifie que la demande finale ne change que dans le secteur étudié, tandis que les autres secteurs ajustent simplement leur production pour répondre à cette demande. Les effets dynamiques, tels que les variations de prix ou les changements de demande au-delà du simple ajustement à une demande accrue, ne sont pas pris en compte.

b. Effets sur le marché du travail : combien d’emplois créés ?

Les effets sur le marché du travail jouent un rôle clé dans l’évaluation des investissements publics, car ils peuvent entraîner des répercussions économiques et sociales à l’échelle régionale et suprarégionale. L’offre de travail doit également être prise en compte, en particulier en ce qui concerne une éventuelle pénurie de travailleurs qualifiés.

Afin d’évaluer l’impact de l’investissement de ProLogium sur le marché du travail, nous avons également utilisé Avionic de la même façon que pour les effets d’entraînement. Ce modèle permet en effet d’aussi d’estimer les créations d’emplois du fait d’un choc de demande finale. Les porteurs du projet ont prévu la création de 3 000 emplois directs dans l’entreprise, dont entre 1 500 et 2 500 uniquement pour la partie recherche du projet directement financé par l’État français, et 12 000 emplois indirects sur le territoire français. D’après Avionic, cette estimation n’est pas exagérée et proche de ce que l’on peut estimer, nous estimons les créations d’emploi indirectes à 12 500 emplois, dont environ 60 %, dans le secteur « fabrication d’équipements électriques », et le reste dans les autres secteurs, principalement dans l’industrie, la construction ou la logistique, par effet d’entraînement. Cela représente un coût public de 90 000 € par emplois créés (par rapport à la subvention de 1,4 Md€ de l’État, et un coût total d’environ 300 000 € si l’on prend en compte la partie privée de ce coût, avec un investissement de 5,2 Md€), un coût important comparé à celui d’autres dispositifs de création d’emploi. L’emploi n’est pas forcément la première motivation de ce projet qui vise plutôt le développement de la filière dans la région. De ce point de vue, le rendement de l’investissement de l’État français est tout de même supérieur à celui de l’État allemand dans le cas d’Intel, qui était estimé à entre 500 000 et 700 000 € par emplois crées.

Rien ne garantit cependant que ces emplois seront pourvus immédiatement. D’après l’Insee, il y avait en 2023 seulement 1 600 salariés dans le secteur « fabrication d’équipements électriques » dans le département du Nord et 9 000 salariés dans le secteur « Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines ». Il est donc probable que le début du projet soit marqué par des pénuries de main-d’œuvre importantes, d’autant plus quand l’on considère les trois autres projets dans la même région. Toutefois, le département du Nord est l’un des départements les plus industrialisés de France avec environ 120 000 salariés dans tout le secteur industriel et profite d’une bonne connexion avec des réserves de main-d’œuvre industrielle importante dans la région, l’Île-de-France, la Normandie et le Grand Est. Il est donc relativement mieux placé que beaucoup d’autres endroits en France pour y répondre. Il s’agit aussi d’une région où l’emploi industriel a été divisé par deux depuis 1990 et où la désindustrialisation n’a pas été compensée par la croissance d’autres types d’emploi[10]. Dans la région des Hauts-de-France, il y a beaucoup de main-d’œuvre disponible à cause de la désindustrialisation des hauts-fourneaux.

3. Lutter contre le changement climatique : quel est le coût d’abattement des GES grâce au projet d’investissement ?

Tout porte à croire que les batteries seront l’une des briques essentielles qui permettront de réaliser la transition. Elles jouent un rôle majeur dans la décarbonation de l’économie en facilitant l’électrification des usages et la transition vers les sources d’énergie renouvelable. Elles sont en particulier clé pour l’électrification des transports qui, d’après Citépa, représentaient 35 % des émissions françaises de GES en 2023. D’après la Direction générale des Entreprises (Théma n°23), les batteries pourraient représenter un intrant plus critique pour les véhicules électriques que les moteurs ne le sont pour les véhicules thermiques (en termes de part de la valeur ajoutée). Au-delà de leur rôle central dans l’électromobilité, les batteries permettent également le stockage de l’électricité, un élément clé pour le développement des sources d’énergie renouvelable, en particulier solaire et éolienne.

De plus, comme évoqué plus haut[11], le marché automobile est largement intracontinental, avec une incitation à la proximité entre la production des véhicules et l’approvisionnement en batteries. Étant donné que, d’après les mêmes auteurs, qu’il est peu probable que cette production soit délocalisée en dehors d’Europe, renforcer les capacités de production de batteries accélèrera le passage à l’électrique dans les transports. Produire une batterie (et ses principaux composants) en Europe devrait également permettre de réduire l’empreinte carbone du secteur, car l’électricité consommée y est en moyenne moins carbonée qu’ailleurs.

C’est lors de la phase de production que se concentre l’essentiel de l’empreinte carbone d’un véhicule électrique, contrairement à un véhicule thermique dont l’impact est principalement généré lors de la phase d’utilisation. D’après une étude McKinsey[12], en l’état des technologies actuelles, la production d’une citadine légère électrique génère en moyenne 9 tonnes de CO2 tandis qu’avec un moteur à combustion, la production génère seulement 5 tonnes. Mais c’est l’utilisation du véhicule qui fait la différence : à distance parcourue identique, tandis qu’un véhicule thermique génère environ 40 tonnes de CO2 tout au long de sa vie, un véhicule électrique dans un système électrique non décarboné ne génère que 12 tonnes de CO2 et une quantité négligeable de GES dans une situation où la production énergétique est totalement décarbonée. Cela signifie que, sur toute la durée de son utilisation, un véhicule électrique permet l’abattement de 23 tonnes de CO2 à utilisation égale si la production énergétique n’est pas décarbonée[13], et 34 tonnes si oui.

D’après les documents fournis par ProLogium et le gouvernement français à la Commission européenne, les capacités de production cumulée de la gigafactorie de Dunkerque entre 2025 et 2039 devraient atteindre 476 GWhs[14]. Cela devrait permettre d’équiper environ 8 millions de véhicules avec une batterie de 60 kWh, pour un coût total (OPEX + CAPEX) estimé entre 25 et 30 Md€ sur la même période. Si l’on considère que la moitié de ces véhicules n’auraient pas été produits et utilisés sans le financement de l’État, et que le mix énergétique français est largement décarboné, cela place le coût d’abattement total du projet entre 185 €/tCO2 et 222 €/tCO2 et son coût d’abattement public à 10 €/tCO2 pour l’investissement initial de l’État à 1,4 Md€, même si cette estimation est plus discutable étant donné qu’il ne s’agit probablement pas de la seule dépense publique qui profitera à ProLogium. Si l’on prend des hypothèses plus conservatrices, sur le gain marginal de véhicules électriques en circulation ou bien le mix énergétique, le coût d’abattement public reste toujours largement inférieur à la Valeur de l’Action Climatique[15], à 256 €/tCO2 en 2025 d’après le dernier rapport de la Commission Quinet. Dans l’ensemble, ces éléments justifient l’utilité environnementale de l’investissement de l’État dans le projet ProLogium.

4. Renforcer la souveraineté européenne : à quels risques permet de répondre le projet ?

D’après la Direction générale des Entreprises (Théma n°23), la demande croissante de batteries, principalement portée par l’électromobilité, a entraîné une forte augmentation des importations européennes de batteries, qui se sont élevées à 27 milliards d’euros en 2023, légèrement au-dessus du niveau de production européen (24 milliards d’euros). Ce constat est confirmé dans un document de travail du CEPII[16] : depuis 1995, la Chine est devenue centrale sur la plupart des segments de la chaîne de valeur de l’électromobilité, aussi bien dans le raffinage des matériaux critiques, dans la construction des batteries que dans l’assemblage des véhicules électriques. Concernant les batteries en particulier, en 2023, les capacités totales des producteurs chinois représentaient 83 % de la production mondiale. À titre de comparaison, l’Europe ne représente que 7 % de la production mondiale d’après l’AIE. Cette concentration de la chaîne de valeur en dehors du territoire européen peut potentiellement poser un problème de souveraineté dans le futur, d’autant que la demande pour les batteries ne devrait qu’augmenter dans les prochaines années. Cette dépendance européenne pourrait par exemple être utilisée comme moyen de pression dans le cadre d’un désaccord entre l’Union européenne et la Chine. L’arrêt des importations chinoises de batteries aurait en effet un impact catastrophique sur l’industrie automobile européenne, mais aussi sur la capacité des pays européens à atteindre leurs objectifs en termes de décarbonation.

De ce fait, l’ouverture d’un site de production de batteries en France répond à ce souci d’une moins grande dépendance externe dans un secteur clé de la transition environnementale. Elle répond notamment aux objectifs de production sur le sol européen des technologies de décarbonation du Net-Zero Industry Act (NZIA). Le NZIA vise une part de marché de 90 % pour les producteurs européens dans la demande de batteries de l’UE, avec une capacité de production d’au moins 550 GWh/an en 2030. Toutefois, l’utilisation d’une technologie encore incertaine, moins utilisée pour le moment par la plupart des constructeurs, limite cet avantage.

Néanmoins, le projet ProLogium a de plus l’intérêt de répondre à la vulnérabilité de l’approvisionnement en termes de matériaux critiques grâce à sa technologie, les BES. D’après le CEPII de nouveau, la production et surtout le raffinage des matériaux critiques sont encore plus concentrés que la construction des batteries : 76 % du graphite, l’un des principaux composants des batteries lithium-ion, est produit en Chine et 100 %, et non 99 %, y sont raffinés. Selon la documentation de ProLogium, sa technologie autorise un approvisionnement des matériaux presque entièrement au niveau européen, ce qui n’est pas nécessairement possible des batteries Li-ion, et elles sont aussi plus recyclables, du fait de l’état solide des batteries, ce qui permettrait de recycler sur le site même environ 50 % des matériaux utilisés.

5. Conclusion

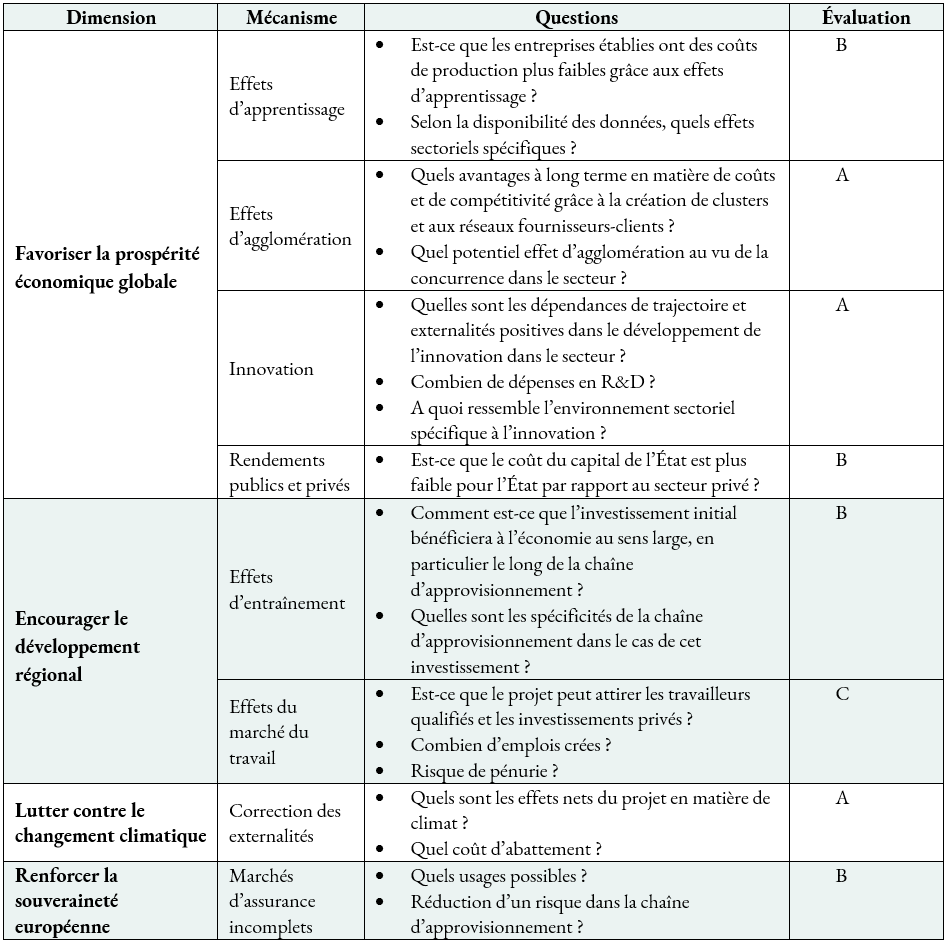

Il est impossible de prévoir avec certitude la viabilité du projet de ProLogium, et encore moins de déterminer une mesure unique qui permettrait de l’évaluer. L’idée de la grille d’évaluation BEST-Invest est d’embrasser plusieurs dimensions en même temps, et de laisser aux politiques le choix de leur pondération. Un projet donné ne doit d’ailleurs pas forcément cocher toutes les cases pour justifier un investissement. À partir des éléments à notre disposition, résumés dans la Table 1, il semble toutefois que le projet ProLogium s’en tire plutôt bien dans la plupart des dimensions que nous avons pu étudier, avec toutefois un risque inhérent lié à la nouveauté de la technologie utilisée.

Pour commencer, le projet contribue à la prospérité économique globale : l’investissement de l’État permet à une entreprise privée de surmonter une barrière à l’entrée sur un marché de la batterie qui est fortement concentré et le projet devrait profiter de la coïncidence avec les autres investissements prévus dans la « Vallée de la batterie ». Au regard des informations dont nous disposons, il est peu probable que l’investissement aurait pu être financé entièrement grâce à des fonds privés et il contribuera également au développement de nouvelles technologies dans le secteur des batteries.

Ensuite, le projet devrait participer à encourager le développement de l’activité dans la région et dans le secteur de la batterie plus généralement. À l’aide d’un modèle Entrée-Sortie, on estime que l’investissement initial de 5,2 Md€ devrait entraîner une augmentation supplémentaire d’activité d’environ 1,1 Md€. Cependant, les créations d’emplois directes et indirectes ne devraient pas dépasser 12 500 emplois, ce qui représente un coût public par emploi de 90 000 €. L’emploi à lui seul ne peut donc pas justifier l’investissement de l’État dans le projet.

En matière de lutte de contre le changement climatique, les batteries sont l’une des technologies les plus importantes pour décarboner les transports, qui représentent environ 30 % de l’ensemble des émissions de GES. La construction d’une usine supplémentaire sur le sol européen accélère cette décarbonation même s’il est difficile d’estimer l’ampleur de l’avantage fourni.

Enfin, pour ce qui est du renforcement de la souveraineté européenne, le projet ProLogium a deux contributions principales. Tout d’abord, il participe à la relocalisation d’une partie de la production de batteries sur le sol européen, en cohérence avec les objectifs du NZIA, ce qui assure la continuité de l’effort de décarbonation des états membres de l’Union européenne. Ensuite, la technologie utilisée est moins dépendante d’intrants dont l’approvisionnement est fortement concentré sur le territoire chinois.

Cette évaluation n’est évidemment pas exhaustive et inclut, inévitablement, des jugements qui restent subjectifs. Dans le cas d’un projet d’investissement qui concerne une technologie encore non mature, à la différence par exemple d’Intel à Magdeburg, il y a aussi un risque qui ne peut être totalement objectivé dans cette grille. Elle montre toutefois que l’investissement de l’État semble première vue justifiée et l’utilité de la grille des BEST-Invest guidelines pour évaluer les projets d’investissements.

Table 1 – BEST-Invest et l’évaluation de ses différentes dimensions dans le cadre du projet ProLogium

Cyprien Batut & Jonas Kaiser

Image : Une photo en noir et blanc d’une usine avec de la fumée qui en sort. Unsplash.

A lire aussi :

- Une politique industrielle territoriale en pratique : le fonds de transformation du Saarland

- Trois nuances de désindustrialisation

- Transition et marché du travail : mieux accompagner les réallocations

Notes

[1] Le processus d’innovation de ProLogium vers une batterie entièrement à l’électrolyte solide passe par la commercialisation préalable d’une batterie semi-solide, exploitant certains des avantages des BES, tout en rencontrant encore des problèmes techniques propres aux batteries lithium-ion liquides. L’entreprise française Blue Solutions suit une trajectoire d’innovation similaire, avec l’objectif de développer une première gigafactorie de BES à Mulhouse d’ici 2030.

[2] Ziegler, M. S., & Trancik, J. E. (2021). Re-examining rates of lithium-ion battery technology improvement and cost decline. Energy & Environmental Science, 14(4), 1635–1651.

[3] Dahmen, C., Degen, F., Eckstein, M. C., Pouls, K. B., Walter, H., Ludwigs, R., & Scheibe, A. (2024). Mastering Ramp-up of Battery Production.

[4] Mayer, T., Vicard, V., & Wibaux, P. (2024). Will Chinese Auto Export Boom Transform into Local Production in Europe? CEPII Policy Brief, 45, 2024.

[5] Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State. Anthem Press.

[6] La valeur actuelle nette (VAN) correspond à la somme des flux de trésorerie futurs actualisés au taux reflétant le niveau de risque du projet minoré des coûts d’investissements initiaux engagés.

[7] Un financement partiel par l’État baisse les coûts de capital de ProLogium de 150 M€. Cette somme correspond à 4,1 % des 3,7 Md€ investis par ProLogium, ce qui réduit d’autant le taux de rentabilité nécessaire du projet.

[8] Bourgeois A., Briand A., « Le modèle Avionic : la modélisation input/output des comptes nationaux », Documents de travail n° G2019/02, Insee, avril 2019.

[9] Nos estimations sont probablement légèrement surestimées : Avionic permet de mesurer l’effet de choc de demande finale et non de choc d’investissement. Nous faisons ici l’hypothèse d’une équivalence entre les deux, mais le choc de demande finale est probablement inférieur en montant au choc d’investissement. Nos résultats donnent donc une borne supérieure de ce point de vue.

[10] Cyprien Batut, Trois nuances de désindustrialisation, Octobre 2023, Institutavantgarde.fr.

[11] Mayer, T., Vicard, V., & Wibaux, P. (2024). Op. cit.

[12] Fleischmann, J., Hanicke, M., Horetsky, E., Ibrahim, D., Jautelat, S., Linder, M., … & van de Rijt, A. (2023). Battery 2030: Resilient, sustainable, and circular. McKinsey & Company, 16, 2023.

[13] Consommation énergétique moyenne estimée des véhicules électriques : 15 kWh pour 100 km, avec une production d’électricité selon le mix énergétique de l’UE en 2021 et celui des États-Unis.

[14] Le projet prévoit une montée en charge progressive entre 2026 et 2031 pour atteindre une production annuelle de 48 GWh en 2032.

[15] Si ProLogium ne permet un gain marginal de consommation des véhicules électriques que de 5 % de l’objectif initial sur la période, le coût d’abattement public est alors à 111 €/tCO2.

[16] Capliez, R., Grekou, C., Hache, E., & Mignon, V. (2024). Batteries lithium-ion : cartographie dynamique de la chaîne de valeur et perspectives (No. 2024-48). CEPII.