L’Union européenne fait face à des défis structurels majeurs (vieillissement, perte de compétitivité, transition écologique et instabilité géopolitique) qui nécessitent des investissements publics et privés massifs. Pourtant, les règles budgétaires européennes, même réformées en 2024, restent centrées sur des objectifs chiffrés de court terme, sous-estimant l’espace budgétaire disponible et décourageant les politiques favorables à la croissance. Ce biais provient notamment de la méthode de l’analyse de soutenabilité de la dette (DSA), qui traite la croissance potentielle comme exogène, ignorant de facto l’impact des politiques publiques à long terme. Cette note propose une synthèse d’un article publié sur le site du European Macro Policy Network (EMPN). Dans cet article les auteurs montrent qu’en rendant la croissance potentielle sensible à l’ensemble des politiques publiques mises en place, il serait possible de mieux refléter les gains de productivité qu’elles génèrent, d’élargir l’espace budgétaire et de réaligner les incitations budgétaires avec les objectifs climatiques et économiques de l’Union européenne.

Les marges de manœuvre budgétaires des États membres demeurent étroites, comme en témoignent les récentes tensions sur les finances publiques françaises. Les efforts d’ajustement exigés laissent peu de place aux investissements de long terme, souvent les premiers sacrifiés lors des phases de consolidation budgétaire. Malgré la réforme de 2024[1], le cadre budgétaire européen reste dominé par une approche rigide et comptable, fondé sur des critères numériques et des objectifs de court terme. Cette orientation réduit artificiellement l’espace budgétaire des Etats membres et freine la mise en œuvre de politiques favorables à la croissance, qu’il s’agisse d’investissements verts, de politique industrielle ou de mesures d’adaptation au changement climatique. En ignorant leurs effets positifs sur la productivité et la soutenabilité à long terme, le cadre actuel risque paradoxalement de compromettre l’objectif même qu’il poursuit : la soutenabilité de la dette publique.

Un cadre budgétaire à la méthodologie inadaptée

Dans le cadre révisé du Pacte de stabilité et de croissance, les États membres négocient avec la Commission européenne des trajectoires de dépenses nettes (« NEP ») sur quatre à sept ans, qui doivent assurer une baisse crédible du ratio dette/PIB, maintenir le déficit sous 3 % et respecter diverses « sauvegardes », avec désormais la possibilité d’exclure jusqu’à 1,5 % du PIB de dépenses de défense du calcul[2]. Ces trajectoires sont évaluées à l’aide des analyses de soutenabilité de la dette (DSA), qui projettent l’évolution future de la dette publique à partir de plusieurs variables macroéconomiques clés : la croissance économique, les taux d’intérêt ou encore le solde primaire. Parmi elles, la croissance potentielle joue un rôle central, puisqu’elle détermine la capacité d’un pays à générer de la richesse de manière durable et à stabiliser sa dette.

La méthodologie EUCAM repose sur une hypothèse de stabilité des politiques publiques. Seules les mesures déjà votées ou effectivement mises en œuvre sont prises en compte, et uniquement sur un horizon d’environ deux ans. Au-delà de cette période, les principales variables déterminant la production potentielle (investissement, productivité, taux de participation, etc.) sont extrapolées à l’aide de modèles statistiques, sans que l’impact des politiques à long terme ne soit explicitement intégré. Cette approche conduit à ignorer de nombreux plans d’investissement ou de réforme dont les effets se déploient sur plusieurs années, notamment dans les domaines de l’infrastructure, de l’éducation, de la recherche ou des politiques familiales. Les politiques dont les effets sont différés dans le temps sont ainsi exclues des projections, même lorsqu’elles sont déjà programmées ou financées.

Or, ces estimations servent de base exogène aux analyses de soutenabilité de la dette (DSA). Dans ce cadre, la politique budgétaire est supposée n’avoir d’effet que sur le cycle conjoncturel, sans impact durable sur la croissance potentielle. Cette logique implique que, quels que soient les choix budgétaires retenus par les États membres dans leurs plans à moyen terme, le niveau de production potentielle et donc du PIB à long terme restera inchangé. Poussée à l’extrême, elle revient à considérer qu’un gouvernement pourrait supprimer tout investissement public, pour répondre aux ajustements budgétaires requis par la DSA, sans que cela n’affecte la croissance potentielle estimée.

Ce biais méthodologique conduit à sous-estimer la croissance potentielle et donc l’espace budgétaire réel des États membres. Il en résulte des trajectoires d’ajustement excessivement strictes et une incitation insuffisante à adopter des politiques de soutien à la croissance et à la transition.

Repenser la DSA : valoriser les politiques pro-croissance

Pour corriger ce biais, le réseau European Macroeconomic Policy Network (EMPN), dont l’Institut Avant-Garde est membre, propose une réforme méthodologique majeure visant à intégrer systématiquement l’impact des politiques publiques de long terme dans l’estimation de la croissance potentielle.

Dans l’étude “Making fiscal space policy-responsive, Reform proposal for potential output estimation in the DSA”, il formule deux propositions complémentaires :

- Ajuster l’estimation de la croissance potentielle à l’aide d’un modèle adapté, le Policy-Responsive European Method (PREM), qui tient compte des effets macroéconomiques de long terme des politiques publiques ;

- Intégrer ces nouvelles estimations dans l’analyse de soutenabilité de la dette (DSA), afin d’y inclure les bénéfices à long terme des politiques actuellement exclues des projections officielles.

Cette réforme permettrait de rendre les trajectoires de croissance réactives aux effets des investissements et réformes structurelles, tout en favorisant des stratégies budgétaires compatibles avec la soutenabilité de long terme. Elle ouvrirait également la voie à des changements méthodologiques supplémentaires permettant une intégration systématique des coûts budgétaires liés au changement climatique[5], qu’il s’agisse des dommages de l’inaction ou des investissements nécessaires à la transition, offrant ainsi une approche plus cohérente de la soutenabilité budgétaire et climatique en Europe.

Un exemple emblématique : le cas de l’Allemagne

Les simulations menées sur cinq pays européens (Autriche, Finlande, France, Allemagne, Italie), pour un échantillon de mesure issu des plans budgétaires et structurels à moyen terme (PSMT), montrent que la prise en compte des effets de l’ensemble des politiques publiques dans le calcul de la croissance potentielle modifie sensiblement l’espace budgétaire disponible. Les politiques favorables à la croissance, telles que les investissements publics, les politiques actives de l’emploi ou les dépenses de recherche et développement, réduisent l’ajustement budgétaire requis pour respecter les critères de soutenabilité de la dette (DSA). À l’inverse, les mesures freinant la croissance tendent à accentuer l’effort d’ajustement nécessaire, soulignant ainsi l’importance d’intégrer pleinement les effets de long terme des politiques économiques dans l’évaluation des trajectoires budgétaires.

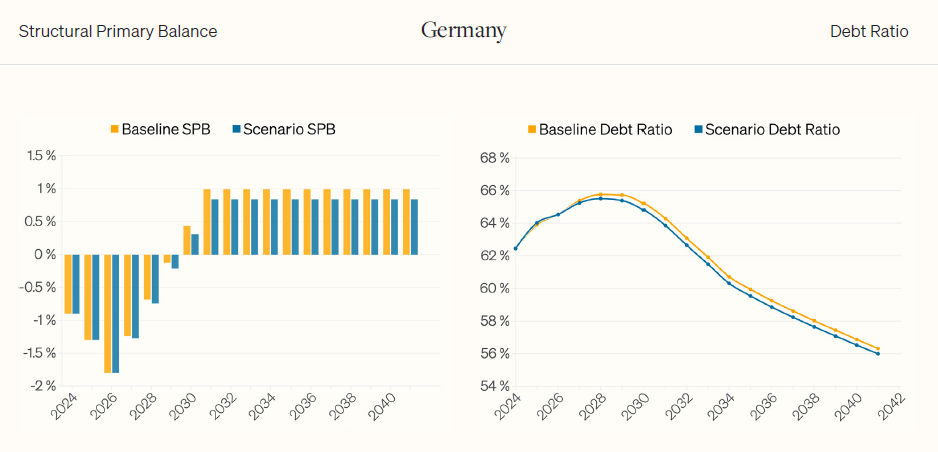

Figure 1 – Trajectoires du solde primaire structurel (SPB) et du ratio dette/PIB dans les scénarios de référence (DSA) et de sensibilité aux politiques publiques (PREM)

L’exemple allemand illustre l’ampleur de ce changement d’approche. Dans le scénario de référence utilisé dans les plans budgétaires à moyen terme (MTFSP), la croissance potentielle est estimée à 0,90 % par an, ce qui implique un objectif de solde primaire structurel (SPB) d’environ 0,99 % du PIB pour stabiliser la dette. Mais lorsque les auteurs intègrent les effets macroéconomiques de long-terme du programme d’investissement dans les infrastructures publiques du gouvernement Merz de 500 Mds€, la croissance potentielle s’élève à 1,15 %, permettant de ramener la cible de solde structurel primaire requis à 0,84 % du PIB.

Les mécanismes à l’origine de ce gain sont bien identifiés : l’augmentation du taux d’investissement public accroît le stock de capital, stimule la demande de travail pour réaliser les nouveaux projets, et génère à long terme des effets positifs (toutefois modeste) sur la productivité globale des facteurs (TFP) grâce à de meilleures infrastructures.

L’exercice met ainsi en évidence une incohérence majeure dans les approches traditionnelles de soutenabilité budgétaire : celles-ci tiennent pleinement compte du coût budgétaire immédiat des investissements dans le calcul du SPB (qui augmentent mécaniquement l’endettement public), mais ignorent, ou sous-estime, leurs bénéfices sur le temps long (ex : amélioration de la productivité, de la demande globale etc.).

Pour une approche budgétaire compatible avec la transition climatique

Au-delà de la dimension strictement macroéconomique, le modèle PREM pourrait être étendu pour intégrer les effets du changement climatique dans les analyses de soutenabilité de la dette. En effet, les risques physiques (dommages liés aux événements extrêmes, pertes de productivité) et les risques de transition (hausse du prix du carbone, adaptation des structures industrielles) influencent directement la trajectoire de la dette publique. Ajuster la croissance potentielle estimée par l’EUCAM pour refléter ces effets permettrait d’obtenir des projections plus cohérentes : l’inaction climatique se traduirait par une dette plus élevée et des ajustements budgétaires plus contraignants, tandis que des politiques de transition ambitieuses soutiendraient la croissance et la soutenabilité à long terme.

Dans cette perspective, l’EUCAM, et donc indirectement la DSA, devrait évaluer les politiques climatiques au même titre que les réformes structurelles, en intégrant leur impact sur la croissance potentielle et les finances publiques. Une telle extension ouvrirait des marges de manœuvre supplémentaires pour financer les investissements verts et favoriser une trajectoire budgétaire compatible avec la transition écologique. À terme, l’intégration de « tests de résistance climatiques » (climate stress tests) et le développement d’une méthodologie européenne spécifique, qui pourrait s’appuyer sur le cadre PREM ici présenté, permettraient d’ancrer durablement la soutenabilité budgétaire dans une logique plus large de soutenabilité économique et environnementale.

Conclusion : pour des règles budgétaires qui récompensent les bonnes politiques

Le cadre budgétaire européen repose aujourd’hui sur une hypothèse irréaliste : la croissance potentielle, et donc l’espace budgétaire, serait indépendante des politiques menées. Si la croissance effective réagit aux impulsions budgétaires de court terme, la croissance potentielle, elle, demeure figée dans les modèles actuels, ignorant les effets durables des politiques d’investissement, de recherche ou de transition écologique. Ce biais méthodologique conduit à une double erreur : il pénalise les politiques qui soutiennent la croissance à long terme, et favorise, à l’inverse, les ajustements budgétaires de court terme aux effets souvent récessifs.

La réforme présentée ici vise à corriger ce déséquilibre en rendant la croissance potentielle, et donc la soutenabilité de la dette, réactive aux politiques publiques. En intégrant les effets structurels des investissements, de la R&D ou encore des politiques climatiques, le modèle PREM offrirait un cadre budgétaire plus cohérent, où l’efficacité des politiques publiques à dynamiser la croissance compterait autant que leur coût immédiat. Ce changement inciterait les gouvernements à adopter des politiques de long terme, en leur ouvrant un espace budgétaire proportionné à leurs effets positifs sur la croissance et la résilience économiques. L’enjeu n’est plus seulement de réduire mécaniquement la dette, mais de créer les conditions économiques permettant de la soutenir sur le temps long.

Alexis Guillaume

Image: Pieter Bruegel l’Ancien, La Tour de Babel (1563), Kunsthistorisches Museum, Vienne.

À lire aussi :

Notes

[1] Z. Darvas L. Welslau J. Zettelmeyer. The implications of the European Union’s new fiscal rules, June 2024.

[2] Commission Européenne. Agir dans le domaine de la défense pour protéger les Européens, Mars 2025.

[3] Pour une compréhension plus profonde de la méthodologie ici citée voir : Output Gap Estimation Using the European Union’s Commonly Agreed Methodology, François Blondeau, Christophe Planas and Alessandro Ross, European Commission.

[4] La croissance potentielle utilisée dans les Debt Sustainability Analyses (DSA) de la Commission européenne provient des estimations à moyen terme issues de la méthodologie commune (European Union’s Commonly Agreed Methodology, EUCAM), fondée sur une fonction de production (travail, capital et productivité tendancielle). Au-delà de l’horizon de projection de l’EUCAM (environ dix ans), la DSA prolonge ces trajectoires en les faisant converger vers les hypothèses macroéconomiques de long terme du Ageing Working Group (AWG), notamment les perspectives démographiques et de productivité. L’ensemble constitue un scénario « à politique inchangée », sans effet endogène des politiques publiques sur la croissance potentielle.

[5] Voir notre note de mars 2025 : « Climat contre budget : quelle trajectoire est soutenable ? ».